"Vi gente gritando en puestos fronterizos cerrados. Me empecé a sentir como en una película de desastre.

Foto: Composición de Sofía Jaimes Barreto

El domingo 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, salí de mi casa en Athens, Estados Unidos, rumbo a Cluj, Rumania, invitada por la Universidad Babeş-Bolyai. Allí daría la ponencia de apertura de un congreso sobre comunicación y género titulado Communicating Gender, dictaría un taller para profesores y estudiantes de doctorado, y participaría en un programa de televisión. Llegué a Cluj el lunes 9 al final de la tarde haciendo transbordo en Frankfurt.

Fue la única cosa que salió como estaba planeada.

No tomé la decisión de irme a Europa a la ligera. Consulté con todos los que pude, inclusive personas que conozco que han trabajado en el Center for Disease Control (CDC). Me dijeron que me fuera tranquila, que Rumania tenía muy pocos casos de Coronavirus, que el viaje era corto —seis días en total— y que tomara las previsiones básicas: lavarme las manos a menudo, llevar desinfectante de manos y pañitos para limpiar las superficies que tocaría en los aviones y aeropuertos. Así lo hice y agregué a mi maleta ropa para dos días más, 30 días del antialérgico que tomo a diario y un frasco de Tylenol. Mientras tanto la organización del congreso al que iba seguía viento en popa.

El martes 10 Rumania amaneció fría, con el cielo encapotado y 17 casos confirmados de COVID-19, ninguno de ellos en Cluj. Visitamos el Centro de Democracia Rațiu donde me sentí inspirada por la belleza y los logros de este lugar consagrado a fomentar el pensamiento crítico y democrático. Nos sirvieron el almuerzo frente a una chimenea gloriosa. No habíamos llegado al postre cuando recibimos la noticia de que el gobierno rumano acababa de prohibir todos los eventos. A lo largo y ancho de Rumania los colegios y universidades cerraron de inmediato.

No habrá congreso, ni taller. Tampoco programa de televisión. Ya no existe a lo que vine.

Mi mente recorrió las horas que pasé preparando mi ponencia y el taller; se estacionó en el largo viaje que recién me había llevado allí. Le puse disciplina a mis pensamientos y los obligué a concentrarse en lo verdaderamente importante: reevaluar mi regreso que estaba pautado para el sábado 14. Mi instinto me gritaba que debía salir de ahí lo más pronto posible. Las organizadoras del congreso decidieron que al día siguiente, el miércoles, filmarían mi ponencia. Llamaron a la agencia de viajes para cambiar mi regreso y les informaron que podían hacerlo luego de pagar una penalidad de 325 euros. Adelantamos mis vuelos para el jueves 12. Los mismos tres vuelos que iba a tomar originalmente el sábado 14: Cluj-Munich, Munich-Frankfurt, Frankfurt-Atlanta.

Cuando desperté al día siguiente el cielo seguía gris y se habían duplicado los casos de coronavirus en Rumania. La televisión de mi habitación no tenía canales internacionales, solo rumanos. Pero el idioma se parece lo suficiente al español y al italiano como para que yo comprendiera lo importante. Sentí que la inquietud subía como una marea, se desbordaba de la pantalla y empezaba a inundar mi habitación. Apagué la televisión. Me vestí en total silencio.

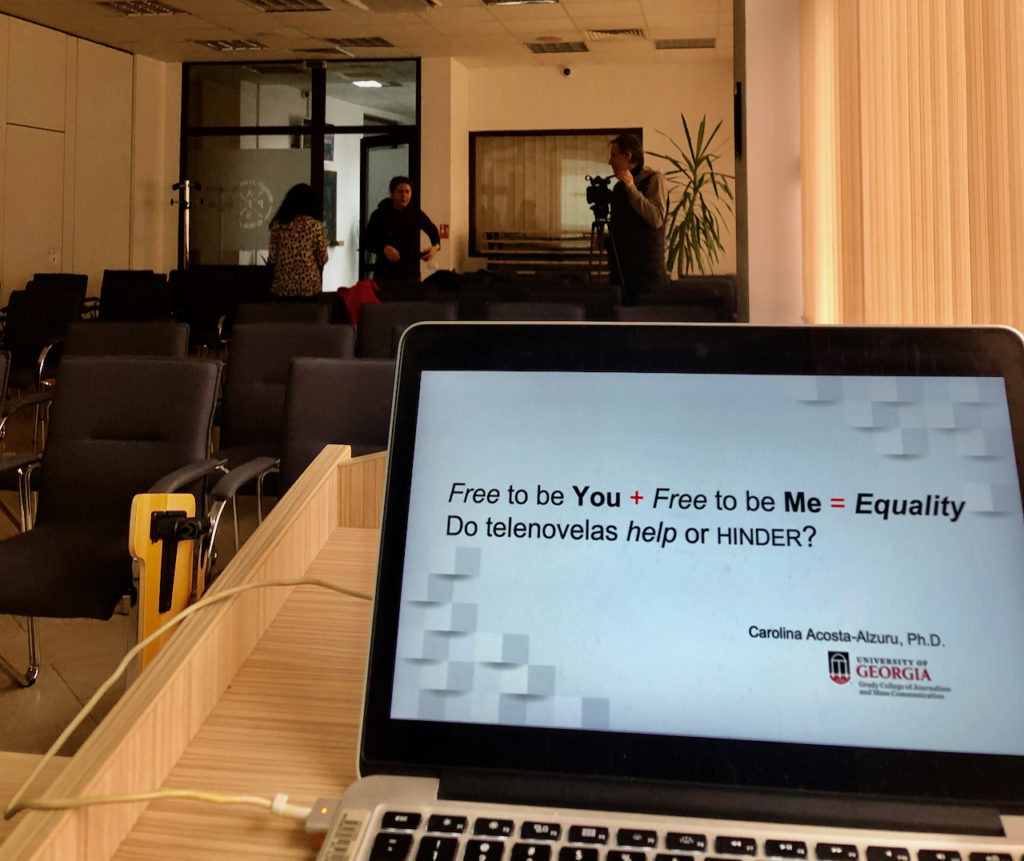

En la Facultad de Ciencias Políticas, Administrativas y de Comunicación solo estaban la bibliotecaria y el personal que limpia el edificio. Di mi ponencia de 45 minutos ante solo dos personas: mi exalumna Andreea, organizadora del congreso, y el hombre que filmaba.

Exponer sin audiencia, enseñar sin alumnos, no tener la retroalimentación de sus rostros, hablar sola.

Cambiar de continente para dar una conferencia a una sala vacía

Foto: Carolina Acosta-Alzuru

Hacia el final de mi ponencia noté que Andreea ya no me escuchaba. Estaba enfrascada en su teléfono celular. Un escalofrío recorrió mi espalda con la certeza de que algo malo está sucediendo. De impenitente optimista me había convertido, en pocas horas, en redomada pesimista.

Habían cancelado mis vuelos. La agencia de viajes nos decía a Andreea y a mí que habláramos directamente con Lufthansa, cuya única “oficina” está en el aeropuerto de Cluj. Fuimos al hotel de la universidad donde estaba hospedada y empaqué. La televisión seguía derramando angustias. El número de casos seguía subiendo. Vi gente gritando en puestos fronterizos cerrados. Querían entrar a Rumania pero como venían de Italia no los dejaban. Pensé que esa batalla ya se había perdido porque desde el 23 de febrero habían ingresado en Rumania más de 40.000 personas que habían estado antes en Italia. Me empecé a sentir como en una película de desastre. Tomé algo de agua y salí de mi habitación determinada a irme de Rumania cuanto antes.

La puerta empieza a cerrarse

En el aeropuerto, el empleado de Lufthansa me entregó una tarjetica con un número telefónico al que debía llamar para que me pusieran en otros vuelos. Medio mundo estaba haciendo esa misma llamada, pero en este puesto de Lufthansa yo era la única persona que necesitaba ayuda. Le rogué al empleado que hiciera algo. Dijo que no podía e insistió con la tarjetica.

Revisé las noticias en mi celular. Muchos vuelos de Rumania a Alemania estaban cancelados. Un avión que iba a Bucarest desde Munich fue devuelto al entrar al espacio aéreo rumano. Angela Merkel decía que hasta un 70 % de los alemanes podrían terminar infectados con el virus. Debía salir por otro país que no fuera Alemania. Le pregunté al empleado de Lufthansa, respondió que quizás podía salir por Cracovia, Polonia. Que desde allí hay vuelos para Estados Unidos.

Sentía que Europa se estaba cerrando. ¿Y si no lograba salir? ¿Por dónde podía regresar? Si no podía llegar a casa, si me quedaba varada, ¿dónde quería estar? Miré el mapa de transmisión del coronavirus de The New York Times. Los casos aumentaban ante mis ojos, sobre todo en Europa occidental. Me repetí la pregunta: “Si no puedo llegar a casa, si me quedo varada, ¿dónde prefiero estar?”

Aquí en Cluj: ❌

Alemania: ❌

Francia: ❌

Madrid (tengo familia): ❌

Europa occidental: ❌

Cracovia: ❌

¿Dónde entonces? ¿Y si me iba por Turquía? No es lejos y Turkish Airlines tiene vuelo diario Estambul-Atlanta. Ese día estaban confirmando apenas el primer caso de coronavirus en Turquía. Conozco Estambul, he vivido allí por varias semanas por mi investigación académica, es una ciudad donde me siento bien siempre. Si me tengo que quedar varada, prefiero que sea en Estambul.

El empleado de Turkish Airlines contrastó con el de Lufthansa. Me presentó opciones y entendí que lo antes que podía salir de Cluj vía a Estambul era al día siguiente (jueves) en la noche. Dormiría en Estambul y seguiría a Estados Unidos el viernes 13. Compré el pasaje y me sentí mejor de inmediato. Iba a salir de Rumania para Estados Unidos por una puerta trasera, poco transitada, poco contaminada y que conozco.

Estambul: ✓

Regresé con mi maleta al hotel de la universidad y me dieron mi misma habitación donde todavía estaba la botella de agua medio vacía que dejé un par de horas antes. Le mandé a mi esposo Guillermo una lista de compras. Había que ir preparando nuestra casa para la posibilidad de que no podamos salir.

En algunos de mis grupos de WhatsApp leí chistes sobre el coronavirus. No me causaron gracia. Cuando te sientes expuesta, no te ríes. También mis conocidos estaban compartiendo textos como de autoayuda. No tengo paciencia para leerlos. Pero lo bueno de los grupos de WhatsApp es que no tengo que decir nada al respecto. Con no leerlos tengo y no le hago daño a nadie. El esfuerzo es cero, lo cual contrasta con la batalla silenciosa que estaba librando para que no notaran mi ansiedad mis anfitriones rumanos. Ellos, lo sé, también estaban haciendo un esfuerzo. Ellos también estaban preocupados y querían saberme en mi casa de regreso.

Mañana me iría. Dormí con esa tranquilidad, con esa determinación.

Escape hacia Medio Oriente

Mi celular amaneció abarrotado de mensajes. Sentí que el piso se me movía de nuevo. Últimamente mi teléfono era como la televisión rumana, una cascada de malas noticias. Trump había impuesto una prohibición de viaje de 30 días para los que trataran de ingresar a Estados Unidos desde Europa. Su anuncio, empapado en etnocentrismo y arrogancia, era confuso. Nada estaba claro, no se entendía si la medida era para los ciudadanos americanos (lo soy) o para los que no lo son, si el deadline era ese día a medianoche (entonces yo no llegaba a tiempo) o al día siguiente a medianoche (ahí sí llegaba, si el avión salía a tiempo de Estambul), si era para todos los países de Europa o solo para algunos, si al Presidente le importa más la caída de la Bolsa que la salud de las personas…

La angustia de Guillermo y nuestros hijos mientras tratan de descifrar las palabras de Trump está documentada en nuestro infaltable grupo familiar de WhatsApp. En Twitter e Instagram mi hija menor ha publicado solicitudes de clarificación de los detalles de la proclamación presidencial. Me duele leer la desazón de los míos. No hay derecho. Finalmente la Casa Blanca aclaró que la prohibición no afectaba a quienes abordáramos vuelos que partían antes de las 23:59 EST del 13 de marzo.

Abrí la ventana y vi algo de cielo azul. El sol intentaba salir en Cluj. Era mi último día ahí y terminó siendo memorable. Cuatro académicas feministas —Andreea, Oana, Alexandra y yo— caminamos, tomamos café y conversamos sin parar sobre nuestras experiencias en un mundo que ha avanzado en términos de igualdad de género, pero que no está ni remotamente cerca de lograrla. Desmenuzamos las paradojas e injusticias y nos convertimos en hermanas. Fueron horas verdaderamente especiales. Pensé en la solidaridad de las jóvenes mujeres rumanas que me acompañaron, llevaron y trajeron en estos días: Ani, Lorina, Bogdana. Recordaré siempre sus sonrisas, su inteligencia y su calidez.

Dicen que toda experiencia negativa tiene su resquicio de esperanza. “Every cloud has a silver lining”. Es cierto.

Había 73 casos de coronavirus en Rumania cuando mi vuelo para Estambul despegó esa noche. Recordé que mientras yo trataba de llegar a mi casa hay tantos en el mundo que están enfermos, algunos de ellos muy graves. Mi alivio se empañó. En el avión me hicieron responder un cuestionario donde debía indicar los países que había visitado desde el primero de enero y marcar si tenía fiebre, tos, malestar estomacal, malestar general. Entregué el cuestionario al oficial de inmigración al entrar a Turquía. Buyurun, me dijo, pase adelante.

Camino al hotel, atravesé Estambul en la madrugada. El alivio me dominaba. Solo faltaba un paso.

Desperté el viernes sabiendo exactamente lo que iba a hacer con las dos horas que tenía antes de tomar el taxi para el aeropuerto. Para eso elegí un hotel en Karaköy. Caminé directo al Bósforo. Compré un simit con queso crema y un çay y me senté en las gradas de madera que están entre el Puente de Gálata y la estación de Haliç. Serené mi alma, recargué mis baterías.

Un momento de decomprensión en la antigua Istambul, que tanto ha aguantado

Foto: Carolina Acosta-Alzuru

Regresando al hotel compré hand sanitizer para llevarme en la maleta porque en Estados Unidos ya no hay. El gel es azul, como el Bósforo. En mi habitación, la televisión anunciaba la confirmación del segundo caso de coronavirus en Turquía.

El vuelo Estambul-Atlanta dura casi trece horas. Pensé en Venezuela, donde gran parte de la población no tiene agua ni jabón. Pensé en mi mamá, de 89 años. ¿Cómo la protegemos sin que se sienta aún más sola de lo que ya está? Seguro me interrogarían en Estados Unidos. ¿Y si no me dejaban entrar al país, o me ponían en cuarentena en Atlanta?

Paré. Si algo he aprendido en estos días es que por más que trate de controlar mi destino, buena parte de él está a la deriva en una situación que se deteriora sin parar. Aprendí que este minuto es así, pero el que viene no sé cómo será, ni lo puedo controlar. Aprendí a temer a mi teléfono, aún dependiendo de él para estar cerca de mis afectos. Aprendí que yo también puedo ser una pesimista y que mi sentido del humor no es tan a prueba de todo como yo creía. Aprendí que la certeza de volver a casa es el único cobijo cuando estás en la intemperie de la lejanía.

Todo eso lo aprendí en estos días.

Aterrizamos en Estados Unidos dos horas y media antes de que entrara en rigor el travel ban. En inmigración en Atlanta no me hicieron ni una pregunta. Entré a mi casa finalmente a media noche. Guillermo y yo nos saludamos felices e inmensamente aliviados, pero de lejos. Acababan de empezar mis 14 días de cuarentena.

∴ ∴ ∴

Domingo 15 de marzo de 2020. Hace una semana salí de mi casa rumbo a Cluj. Hoy es mi segundo día de cuarentena en casa. Hasta hoy el Coronavirus ha enfermado a casi 170.000 personas en el mundo. En Rumania hay 131 casos, en Turquía seis, 17 en Venezuela y más de 3.400 en Estados Unidos. Los medios reportan que ahora que el travel ban entró en efecto, hay caos en los aeropuertos estadounidenses al recibir y chequear a los ciudadanos que están regresando de Europa.

Los países levantan muros entre ellos, pero tienen al enemigo ya adentro.

La pandemia le hace una radiografía al liderazgo. Hace solo dos semanas Donald Trump llamó farsa —“hoax”— al Coronavirus. Hace tres días Nicolás Maduro aseguró que tiene un fármaco que lo cura. Los emperadores andan desnudos y nosotros estamos a la intemperie. Es mejor resguardarnos en casa, salir lo menos posible y sentir la seguridad que solo nuestro hogar nos puede proporcionar. No es poca cosa esto último.

Eso también lo aprendí en estos días.