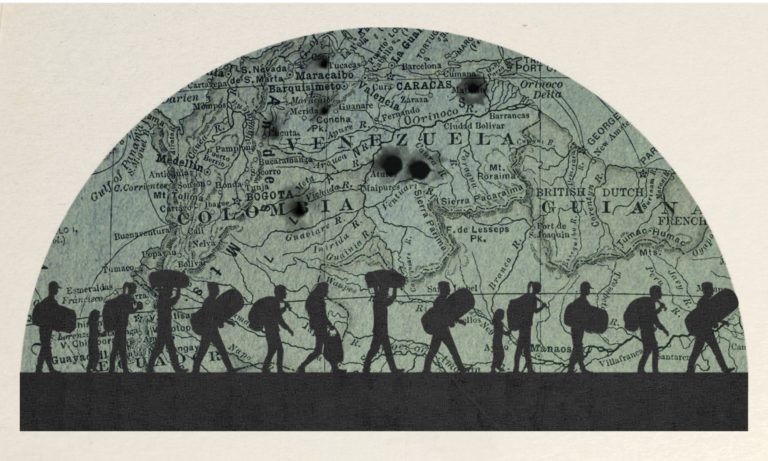

El drama de la gente que tiene que huir por orden de los violentos nos ha devuelto a los horrores del siglo XIX

Foto: Composición de Sofía Jaimes Barreto

A mediados de noviembre de 2021, Pedro (nombre falso, porque prefiere mantener su identidad en reserva por razones de seguridad) atendió una llamada a su celular de un número que no tenía registrado. Para él no era raro hacerlo, mucha gente que no conocía lo llamaba debido a su puesto gerencial en una empresa pública. El hombre lo saludó como si lo conociera. No se identificó y comenzó a mencionar a las hijas de Pedro. Le dejó claro que sabía dónde vivían en esa ciudad del occidente del país y dónde estudiaban las niñas. Le dijo que si no transfería 1.500 dólares a una cuenta se las llevarían y a él lo iban a matar.

El delincuente seguía llamando y Pedro pidió ayuda a sus superiores en la empresa, que pertenecía al Estado. La solución que le dieron fue: “Mejor no pongan la denuncia. Si pueden, váyanse de aquí y pasarás a reportar a otra oficina de la empresa”. A la mañana siguiente, Pedro, su esposa y las dos pequeñas tomaron el camino hacia la casa de sus parientes en los Andes. Se llevaron algo de ropa, los documentos esenciales, la poca comida que tenían en casa, los peluches de las niñas.

Durante los primeros días, las niñas no dejaban de vomitar por la angustia. Pedro y su esposa lograron mantener sus empleos, pero tuvieron que vivir varias semanas en una ciudad extraña y luego dos meses en otra, pagando alquiler y un colegio privado, un gasto imposible para ellos. Finalmente consiguieron que les prestaran una casa sin tener que pagar una renta, pero en la ciudad del occidente que habían tenido que abandonar. Así que regresaron.

Desde entonces no han vuelto a acercarse a su propiedad, que dejaron cerrada y a cargo de un vecino. Cambiaron los teléfonos y cortaron todo contacto con gente de esa zona, sus antiguos vecinos. Abandonaron la labor social que practicaban y ahora viven detrás de vidrios oscuros. Entregan y recogen a las niñas no en la puerta del colegio nuevo donde ahora estudian, sino en la propia aula. Retornaron a su ciudad, pero a una vida clandestina. No pueden escuchar el teléfono o el timbre de la casa, ni andar por la calle, sin estar en un gran estado de alerta. Quisieran poder establecerse en un lugar donde no se sientan amenazados. Eso sí: en todos estos meses nunca estuvieron separados.

∴

Jazmín y Juancho (también nombres falsos, dado el riesgo que corren) estaban bien. A ella la conocía todo el mundo en ese pueblo del centro del país, porque era docente. Él era policía, pero vivían tranquilos. Habían pagado ya una parte para comprar la casita donde vivían y criaban juntos a su hijo pequeño.

Esa vida se acabó a medida que una banda se iba apoderando poco a poco del pueblo. Empezaron a controlar los consejos comunales y a reclutar a los alumnos de Jazmín, que eran casi niños. Cuando quisieron darse cuenta, muchos vecinos acudían a los delincuentes en vez de a la policía y los reconocían como el poder fáctico de la zona. La banda no quería policías por allí y una tarde de mediados de 2020 dos de sus miembros, con un arma corta y una escopeta, se acercaron en moto a la esquina donde Juancho solía ir con su hijo, que jugaba a pocos metros.

Le preguntaron si era quien ellos pensaban. Juancho dijo que no y trató de esconderse en una casa, pero le negaron la entrada. Los delincuentes insistieron y le apuntaron. “Bueno, te vas a morir ahora”, le dijeron, y le apuntaron a la frente. Juancho le rogó a su hijo que corriera, pero el niño estaba paralizado del miedo.

Los delincuentes al final no dispararon, pero le prometieron que la próxima vez que lo vieran, lo matarían.

Juancho llegó temblando a la casa y le contó a Jazmín lo que había pasado. “Llamé a mi hermana —recuerda Jazmín—. Ella me prestó apoyo. Buscamos pocas cosas, las que podíamos cargar en ese momento. En menos de dos horas, tuvimos que salir de allí, porque esa gente no está jugando. Pensábamos si era verdad lo que nos estaba pasando, porque parecía una pesadilla. Y no sabíamos qué hacer”.

El cuñado de Jazmín tenía un camión y fue a buscarlos con sus cosas. Vivieron con la hermana de Jazmín por ocho meses en otro pueblo, buscando qué hacer. Muchos parientes de Juancho se habían ido ya de Venezuela, por culpa de la violencia. El cuerpo de seguridad al que pertenecía Juancho no hizo nada por ellos, pero él tenía también el oficio de mecánico y así pudieron sobrevivir. Tenían que establecerse en otro lado, lejos del alcance de la banda, pero ¿dónde? Jazmín quería volver al pueblo, o establecerse en una ciudad, trabajar en una tienda; Juancho temía sobre todas las cosas que lo volvieran a amenazar. Estuvieron a punto de separarse.

Finalmente cambiaron el viejo carro que tenían por una vivienda a medio hacer en medio del campo, en otra región, al borde de los llanos. Han podido terminar de construir esa casa, paso a paso, y pudieron conseguir otro vehículo. Ahora están a media hora de la escuela más cercana, aprendiendo a la fuerza a ser campesinos. Tienen pocos vecinos, gente muy desconfiada a la que no le gusta tratar con extraños. Jazmín dejó la docencia e hizo un curso de manicura y pedicura pero no consigue dónde trabajar en esa zona rural, ni nadie con quién hablar.

∴

A diferencia de otras naciones de la región como Colombia, Perú, Nicaragua, Guatemala o El Salvador, luego de un siglo XIX atravesado por las masacres y las hambrunas de la Independencia y las guerras civiles o las revoluciones desde 1810 a 1903, Venezuela vivió un siglo XX en el que el desplazamiento interno por culpa de actores armados era desconocido. Pero en la segunda década del siglo XXI, este horror regresó.

Los indicios se notaban en fenómenos específicos. Por ejemplo, hace unos cinco años en la red de escuelas populares de Fe y Alegría muchos padres empezaron a retirar a sus hijos, porque se mudaban de pueblo o de ciudad. La razón: temían que sus muchachos fueran reclutados por las bandas en ciertas regiones como el suroeste de Caracas, el oriente de Miranda, el sur de Aragua, el norte de Guárico, el Zulia o la península de Paria.

Fue solo en los últimos cinco años que la militarización de la seguridad en las ciudades del norte ayudó a dirigir la atención de las bandas hacia el boom minero en el Amazonas y Guayana. Junto con la extensión de las disidencias de las FARC en Venezuela, esto cambió la distribución de los actores armados irregulares en la geografía nacional. Pero el desplazamiento y hasta despoblamiento en ciertas áreas ya estaba dándose a causa de la violencia, cuando la inseguridad alimentaria en 2018 o el colapso eléctrico en 2019 impulsaron a más gente a emigrar.

La violencia tiene más tiempo expulsando gente del país que el hambre de 2017 y 2018, o el apagón nacional de marzo de 2019.

Es la coincidencia de la disolución de la seguridad pública y del aumento de poder de las bandas lo que ha provocado el desplazamiento interno de familias enteras e impulsó la migración. Esto ha sido documentado. La segunda ola migratoria —tras la de 2014, cuando familias de estratos medios y altos empezaron a dejar el país — en buena parte estuvo compuesta de jóvenes de estratos populares o de clase media a los que sus familias enviaban sobre todo a países vecinos para salvarlos de la violencia. Se trataba de evitar así que un adolescente de una barriada fuera captado por una banda, o se intentaba que un universitario de una urbanización capturado, encarcelado o torturado en las protestas dejara el país para siempre, apenas fuese excarcelado.

∴

La historia de Magda (nombre falso, también ella teme dar su nombre real) es distinta a la de Jazmín y Juancho, como son distintos los niveles de vulnerabilidad en Venezuela según el estrato socioeconómico o la capacidad de obtener protección por parte de un pariente establecido en el exterior.

Magda es una médica de mucha experiencia, y durante la ola de protestas del 2017 no pudo quedarse de brazos cruzados viendo a los jóvenes de su vecindario brutalmente reprimidos por las fuerzas de seguridad, durante varios meses de ese año traumático. Vivían en lo que hasta entonces había sido una grata zona de clase media, pero vino la escasez de alimentos que condujo a las protestas, y que desencadenó en ese lugar varios de los más fuertes actos de violencia de Estado en la que fue la revuelta social más importante del país desde 1989. Magda se unió a los estudiantes de Medicina y a los médicos de cascos azules que socorrían a los heridos. Pasaba sus días atendiendo manifestantes de todas las edades que huían por trochas y quebradas para que los blindados no los arrollaran. Ella misma tuvo que hacerlo para que no la detuvieran. Tuvo suerte: su casa fue de las pocas de la zona que no allanaron, y ni ella ni sus hijos cayeron en las celdas de tortura, como otras cientos de personas.

Poco después del final de las protestas, su hijo mayor se fue a estudiar a una universidad en Argentina, y un año más tarde, ya en 2019, el hermano de Magda —ejecutivo de una trasnacional y expatriado de Venezuela a Estados Unidos con su familia— le pagó a ella y a su hijo menor un pasaje para que fueran a visitarlo a Argentina. Era una trampa; apenas llegó a Argentina, el hermano se dedicó a convencerla de que no volviera a Venezuela. Magda no quería dejar su casa, su profesión, ni renunciar a colaborar con el regreso de la democracia. Pero en Argentina su hijo menor también podía vivir mejor y conseguir la hormona para sus problemas de crecimiento.

Así que Magda, que no podía ejercer como médica en Argentina, se puso a trabajar en un ancianato, limpiando y cuidando ancianos. En un tiempo llegaron sus papeles y pudo acreditarse rápidamente, sobre todo porque en la pandemia necesitaban contar con más médicos. Ahora Magda trabaja muchas horas en la sanidad pública argentina y comparte un pequeño apartamento con su hijo menor, que trata de adaptarse a su nuevo país. Detrás de ellos vinieron los demás. En 2018 solo estaba en esa ciudad el hijo mayor de Magda y ahora son una familia de siete. Mientras la otra parte de la familia, la de su hermano, solicita la residencia en Estados Unidos.

“Siempre fuimos muy unidos —dice— . Luego llegaron mi mamá y mi hermana con los chamos, y vivimos todos en un monoambiente. Mi hermana era gerente inmobiliaria en Venezuela y aquí tiene un emprendimiento de repostería, algo que toda la vida le gustó. Ellas viven en un sitio y yo con mi hijo menor. Mi hijo mayor está pensando en irse para España porque está viendo que la situación acá no difiere mucho de lo que se vivió en Venezuela, pero se le cayeron sus planes y ahora vuelve a la universidad que había abandonado”. La abuela se resiste a aceptar que dejaron su casa sola, que las tías mayores están allá desprotegidas, y quiere volver a Venezuela o irse a Estados Unidos con su hijo. Magda trata de sacarla de casa, de llevarla de paseo, pero la entiende: “Yo estoy muy agradecida, pero sé que éste no es mi lugar y aún sueño con volver para la reconstrucción de mi tierra”.

∴

Otros patrones de desplazamiento a causa de la violencia han emergido en Venezuela. Por ejemplo, el desplazamiento temporal, de contingencia.

En 2021, familias de los muy poblados sectores populares de Petare o la Cota 905, en los cinturones del este y del suroeste de Caracas respectivamente, dejaron sus viviendas para refugiarse con familiares o amigos de otras zonas del área metropolitana o del país. Sucedió apenas comenzaron los enfrentamientos de varios días y noches entre las bandas de esas zonas y los cuerpos de seguridad. Cuando terminaba la violencia, esas familias regresaban a unas viviendas que no podían darse el lujo de abandonar y no podían esperar vender o traspasar en esas condiciones, pero mientras tanto se habían salvado de una bala perdida o de que hubieran reclutado, encarcelado o ejecutado a los hombres y muchachos de la familia.

Pero en muchos otros casos, la gente que debe dejar sus casas o tierras no puede volver jamás. La investigadora Ronna Rísquez, que ha investigado varios años la violencia organizada y la gobernanza criminal en Venezuela, explica que cuando las megabandas se potenciaron con el fallido experimento de las Zonas de Paz en 2013 comenzaron procesos de desplazamiento que aún no se han detenido. “En Barlovento las bandas han producido desplazados, familias enteras donde un miembro es policía y por eso han tenido que dejar la región. A otras las bandas simplemente les quitaron las casas o hasta los cultivos de cacao. Las Zonas de Paz ya no existen pero las bandas siguen ahí, y ese desplazamiento sigue pasando hoy”.

Lo mismo sucedió en sectores de Caracas como La Vega o la Cota 905, donde los delincuentes les arrebataron sus casas a algunos vecinos para vivir en ellas o para usarlas como cuarteles o puntos estratégicos de vigilancia. Un caso particularmente ilustrativo para Rísquez es el de la región al sur de Aragua donde se aloja la cárcel de Tocorón. Cuando la gobernanza criminal del penal se extendió a las antiguas poblaciones de Magdaleno y San Sebastián de los Reyes, las bandas reemplazaron la poca presencia estatal que había o se aliaron con los funcionarios. Mucha gente se tuvo que ir y queda muy poco de la industria artesanal de carpintería que era típica de la región.

∴

Mientras en el norte de Venezuela unos grupos producen desplazados al tomar territorio para el tráfico de drogas, la extorsión, el robo de vehículos o el secuestro, en el sur lo hacen bandas y grupos irregulares que no solo combaten contra las fuerzas de seguridad, sino también entre sí, por las rutas fluviales y las minas de oro.

Cuando en marzo de 2021 estallaron los combates entre las fuerzas armadas y el décimo frente de la disidencia de las FARC, Human Rights Watch denunció que al menos tres mil ciudadanos venezolanos habían cruzado el río Arauca para refugiarse en Colombia. Había aviones bombardeando campamentos, guerrilleros tomando pueblos y haciendas, y soldados acusando campesinos de colaborar con las guerrillas; incluso hubo denuncias de civiles ejecutados por militares. Entre esos desplazados algunos se habrán quedado en Colombia, pero la mayoría tuvo que volver a sus tierras cuando los combates cesaron: no es fácil para nadie dejar cultivos y viviendas, mucho menos si eres pobre.

En 2022, los combates por territorio entre el décimo frente de las disidencias y el ELN que se extendieron por Apure, Amazonas y el norte de los departamentos colombianos de Arauca y Vichada desplazaron a más venezolanos. Juan Pappier, investigador senior en Human Rights Watch, dice que “lo que estamos viendo en Arauca y Vichada es unos 1.700 venezolanos huyendo de enfrentamientos entre grupos armados, de grupos que los acusan de ser cómplices de su enemigo, de amenazas de muerte y del riesgo de reclutamiento de menores, de lo que hay casos documentados. Algunos son indígenas, sobre todo los que se fueron a Vichada, que llevan sufriendo esta presión desde hace bastante tiempo. Se desplazan familias, casi comunidades enteras en el caso de los indígenas”.

Hay una ecuación de violencia, economías ilegales y desplazamiento a lo largo de las fronteras de Venezuela con Colombia, Brasil, Guyana, las Antillas Neerlandesas y Trinidad y Tobago. Por donde pasan la mayoría de los migrantes económicos, pasan también personas desplazadas por actores armados, que a su vez son traficadas o reclutadas por las bandas o los irregulares. En Occidente, las bandas reclutan a menores migrantes o dejados atrás; en Paria, trafican a niñas y mujeres hacia prostíbulos en Trinidad; en Amazonas y Bolívar, captan a menores para la extracción de minerales, la prostitución o la logística de la minería y las drogas.

Pero el impacto mayor, y al mismo tiempo más difícil de investigar, tal vez ocurre en las poblaciones indígenas, donde al daño social se le une la devastación cultural.

Tal como ocurre con los warao del Delta del Orinoco que piden refugio en Brasil o Guyana, en el confín noroccidental de Venezuela, a lo largo de la Península Guajira y la sierra de Perijá, el tráfico de drogas y el derrumbe del aparato asistencial venezolano, que siempre fue precario para los indígenas, está provocando un éxodo masivo de comunidades wayúu, añú y bari, según Saylin Fernández, del Comité de Derechos Humanos de la Guajira. Pueden estar cruzando a Colombia unos cien indígenas al día, para trabajar en fincas, en casas, o caer en la prostitución: “El hombre tenía el pastoreo, la pesca, algunos trabajaban en las salinas; las mujeres, en la casa, tejiendo. A indígenas que son docentes les ha tocado irse. El que pastoreaba tuvo que vender los ovejos, el pescador no puede pagar la gasolina, los trabajos artesanales, tradicionales, formales, ya no se pueden ejercer. Familias muy numerosas, con muchos niños, se van o se separan”.

Sioly Cadenas, periodista de la radio del Vicariato Apostólico de Puerto Ayacucho, explica que de las 23 etnias indígenas con presencia en el Amazonas venezolano, la de los jivi se ha devuelto en gran cantidad a la Colombia de la que provenía inicialmente, o se instalaron a trabajar en las minas. En el resto de las etnias se viven fuertes conflictos internos según el apoyo o el rechazo a la minería que invadió sus tierras ancestrales y destruye el entorno, y hay cada vez más historias de familias indígenas enteras que cruzan a Colombia o Brasil porque en Venezuela las amenazan de muerte por resistirse a la minería.

Como confirma Pappier, de Human Rights Watch, el ELN o las disidencias de las FARC reclutan a indígenas hasta de trece años y obligan a las comunidades a abandonar puertos fluviales estratégicos en veinticuatro horas.

Con ellos, dice Cadenas, “se está yendo nuestra pureza de la sangre, nuestros conocimientos básicos ancestrales. ¿Quién lucha por los territorios si sus protagonistas se están yendo? ¿Estos espacios quedan en manos de quién? ¿De los militares que desplazan a los indígenas por querer tomar los focos de minería ilegal? ¿Los que le dicen al indígena: Te vas o hasta aquí llegas tú?”

Según José Mejías, coordinador de la ONG Fundaredes en Amazonas, una comunidad indígena en Río Negro logró que los irregulares les devolvieran a cuatro menores que habían reclutado a la fuerza, pero luego las familias de esos muchachos decidieron abandonar la zona. De otro asentamiento, en Apure, de unas cien personas, se fueron todos hacia el lado colombiano: el caserío quedó despoblado. La miseria que los pone en manos de los reclutadores de las minas o de los campos de droga los persigue en sus exilios en Brasil o Colombia, desconectados de sus territorios y sus tradiciones.

∴

Indígenas o criollos, todos los desplazados por la violencia van perdiendo sus modos de vida, lo que habían construido, sus vínculos familiares, su pasado. Son náufragos, condenados tal vez a una vida nómada de ahí en adelante. Ronna Rísquez dice que ese desplazamiento es protagonizado en general por familias enteras, que más nunca vuelven al sitio de donde las expulsaron. “Algunos desplazados caen en un ciclo de movimiento permanente”, agrega. Durante uno de los períodos en que ha habido decenas de muertos por la violencia de las bandas o del Estado en La Vega, en el suroeste de Caracas, conoció a una vecina allí, una mujer con tres niños, que había llegado huyendo de los Valles del Tuy, al sur de Miranda, donde las bandas habían matado a algunos parientes y la habían obligado a ella a escapar con sus hijos, y a una hermana suya a irse con su familia a otro lugar.

En su pueblo de origen, donde era una persona útil y apreciada y tenía muchos amigos, Jazmín ya no tiene a nadie: todos sus familiares dejaron el pueblo y se dispersaron por Venezuela, Colombia y Perú. Y aquella casa que quería comprar con Juancho está vacía, rodeada de delincuentes.

Los Migrados cuenta con el apoyo de Factual.

Lee y comparte la versión en inglés de esta crónica en Caracas Chronicles.