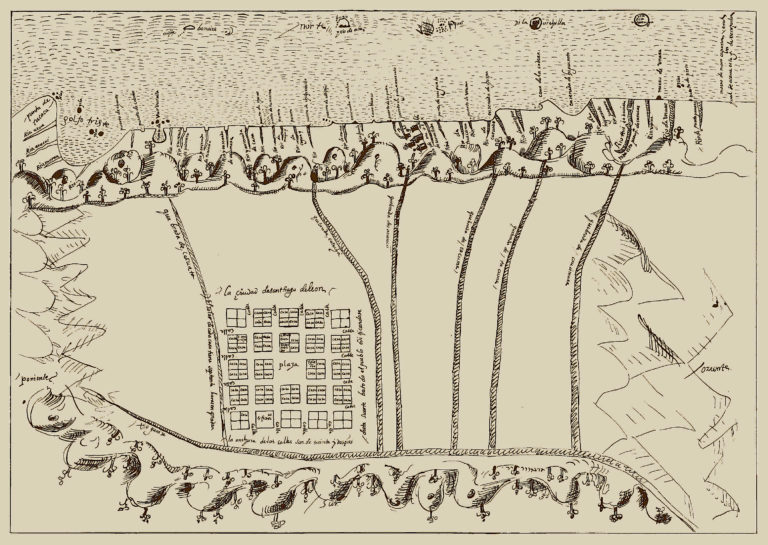

El primer mapa de Caracas, de 1578, muestra ese damero entre las quebradas que irá repitiéndose hasta que la extensión suburbana acaba con él

Tuve un profesor muy malo (en todas las acepciones del término) que me hizo notar algo fascinante: mientras en otros continentes los cruces de caminos comerciales determinan la localización de las ciudades, en América la belleza del lugar define su emplazamiento. No cuesta imaginar que, tras atravesar un océano peligroso, recorrer rutas atroces, encontrar y confrontar personas tan distintas que les hicieron dudar que fueran humanos, enfrentar insectos más grandes que algunas aves que conocían y soportar temperaturas que no creían posibles, aquellos soldados, sucumbiendo al embrujo de parajes como los que hoy ocupan Caracas, Mendoza, Puerto Príncipe, Río de Janeiro o San Francisco, por sólo nombrar algunas, se hayan dicho a sí mismos, como en un arrebato amoroso, “yo quiero estar aquí”.

Al hacerla propia por considerarla apropiada, la geografía adquiere la presencia admirable de un paisaje y de este modo se inicia una relación emocional con el lugar en el que se echan raíces, buscando que aquel encanto inicial perdure y se haga consustancial a uno mismo.

…

En casi todas las casas de los caraqueños en la diáspora, una imagen de El Ávila busca vencer la distancia sembrando ese lugar propio en el que aún es ajeno.

Es frecuente escuchar que Caracas sin el Ávila no sería nada o ilustrar nostalgias con su silueta. Hay algo hermoso en esta pasión geográfica, pero también algo penoso: si la ciudad no aporta al paisaje en que está el suyo propio, la ciudad no está; sólo está el paisaje.

Los paisajes de la ciudad, hechos de vivencias, espacios, hitos y vecindarios, permiten descifrar dónde está qué y dónde nosotros con relación a esos signos. Es decir, dónde y cómo estamos estando.

En uno de sus últimos libros, Graziano Gasparini analiza el primer mapa de Caracas, ordenado por Juan de Pimentel en 1578. Los mapas, debe decirse, no requieren veracidad para ser útiles, ni precisión para orientar, ni hacer presente el lugar que se busca o evoca. El mapa registra de la realidad ciertas partes que edita para destacar la lectura que propone. Ningún mapa es neutro ni correcto ni objetivo. Si, buscando serlo, intentase incluir todo, produciría algo inmanejable, desmesurado, inútil.

Con dibujos rudimentarios, escalas entremezcladas y escasa fidelidad, el mapa de 1578 entrelaza, de modo más revelador que exacto, tres categorías básicas para definir dónde está una ciudad: territorio, geografía y trazado.

En lo territorial, el mapa presenta a Caracas como ciudad de mar. Un mar que trasciende su litoral para abarcar la accidentada continuidad que muestra, entre Maracapana y Tucacas. Nuestra primera idea de la ciudad nace de la experiencia del territorio del que es parte, cuyo carácter impregna la ciudad y hace que sus ciudadanos se perciban costeños, llaneros, andinos, orientales o centrales. Clima, vegetación, flores, frutos y materiales se van traduciendo en sabores, formas y acentos, y ese ensamblaje de lo natural y lo cultural construye el primer anclaje de la identidad que nos constituye.

En lo geográfico, el mapa destaca cómo el emplazamiento cobija a Caracas, el carácter de recinto que deriva de esa condición y el ritmo que imponen las quebradas sobre el espacio que ocupa la ciudad. Como asiento concreto de lo urbano, la geografía condiciona el desarrollo de la cotidianidad cuando, enfrentando obstáculos o siguiendo flujos, hilvana una continuidad no sólo física sino, ante todo, experiencial. Como marcas en esa vivencia, los accidentes topográficos convierten la geografía en el escenario que, además de acogerla, caracteriza la ciudad.

Este mapa, suerte de partida de nacimiento de Caracas, presenta el trazado como cigoto de la urbanidad hispanoamericana: la parroquia como principio de orden. La graficación de las “veinticinco manzanas fundacionales” (que quizá hayan sido más o menos, y divididas y repartidas de otro modo), con un tamaño que responde más a su jerarquía que a la realidad, enfatiza una plaza que congrega también a la iglesia y el cabildo, religión y poder. Hasta el lote más lejano participa del ámbito que, simbólica y funcionalmente, ancla esa plaza y ese orden preciso lo integra la totalidad.

Este orden se mantiene durante los primeros siglos de la ciudad. Cada ocho cuadras, más o menos, aparece una nueva plaza para acompañar una nueva iglesia y, así, cada parroquia estructura un núcleo similar a otros pero sobre una geografía particular y edificaciones distintas. La entidad de la parroquia, como algo específico que es también parte de algo mayor, asienta la identidad tanto local como urbana. No es poco el orgullo de saberse y declararse pastoreño o saladillero, a la vez que caraqueño o marabino, identificaciones que nos ubican en un mapa focalizado en la parroquia propia pero tejido con otras que se disponen alrededor del gran centro que marcan la iglesia y plaza principales. Este sistema de intermediaciones graduales (la cuenca, la plaza mayor, la calle, la plaza local, la casa, el zaguán, el corredor, el patio) construye un orden formal y vivencial que permite leer dónde está la ciudad y determina lo que somos y vivimos donde estamos.

Cuando el automóvil desplaza al paso, una expansión urbana que se cree ilimitada traza otros mapas en los que ese orden urbano se va diluyendo, en lo individual y en lo social, en lo sistémico y en lo específico. Se abandona la parroquia como principio de orden y se reduce a mera instancia administrativa, más grande pero imprecisa.

En la ciudad de urbanizaciones, importa más pasar que estar, distanciarse que encontrarse, separar las zonas que integrar personas.

Ya la trama cotidiana no depende de bodegas que abastecen de alimentos y chismes, farmacias que atienden y escuchan, panaderías cuyos aromas ubican y provocan, plazas que recuerdan el primer beso, caimaneras de las que huimos raudamente tras romper algún vidrio, sino de la indeterminada repetición de centros comerciales y autopistas, no-lugares anónimos. Territorios, geografía y trazados se imaginan, usan y perciben de modos que merman los vínculos y, con ello, el rol de la ciudad en la formación de urbanidad como haber ciudadano.

Afortunadamente, la vida prevalece. Los habitantes de desarrollos anodinos han acometido, de modo elemental pero significativo, obras que subvierten el adocenamiento incorporando espacios que incitan encuentros, actividades que reconocen la multiplicidad y facilidades que caracterizan los enclaves y promueven arraigo. Aunque en la ciudad actual no haya la homogeneidad social y religiosa que sustentaba la parroquia, la validez de su orden no requiere igualar los credos, neutralizar las diferencias ni negar los cambios para evidenciar y celebrar los lazos que establecemos como individuos y desarrollamos como sociedad.

De hecho, todos, cada día, por diversas razones y en formas diferentes, construimos, ocupamos, y usamos ciudades distintas, casi opuestas o al menos contrapuestas, y al hacerlo trazamos mapas variados que suelen variar con los años, meses, fechas y hasta horas.

Aun saliendo del mismo edificio y hasta del mismo piso, tomamos caminos, utilizamos medios, escogemos atajos, buscamos destinos, usamos kioscos y saludamos a “compañeros de hábito” distintos, aunque esencialmente similares. Al tomarnos un café procuramos una buena conversación, comemos donde, además de comida y precios, hallamos mejor compañía, y volvemos a casa siguiendo rutas y rutinas que hacemos propias si las sentimos apropiadas. Nuestro uso y apreciación de las señales, vivencias y emociones presentes en la experiencia urbana, construye sobre mapas compartidos nuestros mapas personales (porque pueden y suelen ser varios) para orientarnos en una ciudad en la que, aun sin saber claramente dónde está, sabemos que estamos.

…

El confinamiento ha intensificado esa diversidad, no la ha aplacado. Nos asomamos al mundo por ventanas electrónicas que nos llevan a sitios diversos, en los que compartimos tareas con gente no siempre conocida a la que, por la misma ventana y en una nueva forma de relación, incorporamos a nuestra casa, eventos familiares, gritos vecinales, mascotas juguetonas, llamadas inoportunas y ruidos callejeros.

La articulación de estos modos concretos o virtuales encarna, no siempre explícita pero sí decididamente, nuestra resistencia ante una ciudad que sentimos nos atropella tanto y tan frecuentemente que nos dificulta admitir el arraigo. Al localizar específicamente nuestras acciones y relaciones esbozamos mapas vivenciales para combatir uniformidades alienantes y destacar, casi rescatar, lo que consideramos relaciones valiosas y motivadoras y así vivir, no sólo ocupar, las cada vez más diversas pero permeables secciones del territorio, una geografía que nos duele sea abusada porque sabemos es nuestra y trazados que buscamos hacer propios dando presencia a nuestros actos y sentimientos en sus signos concretos. Estos mapas mentales y emocionales formulan, como todos, un relato de lo deseado, de lo que está y de lo que busca ser, como testimonio de cuánto y cómo precisamos estar ahí porque buscamos ser así.

Por eso, programas como Ciudad de los quince minutos, de raíz y aspiraciones tan similares al orden parroquial, insisten en la necesidad de estructurar lo cotidiano en secciones definidas pero interdependientes que celebran los encuentros, animan los recorridos, aproximan las actividades, cualifican los intercambios, entrelazan las delimitaciones, combaten las errancias e inducen ubicación y relación como la sustancia que define la comprensión y construcción de ciudades que unan y reúnan.

La construcción de lugares fecundos —en lo formal, lo social, lo simbólico, lo funcional y lo personal—, que garanticen la pertinencia de cada pieza del entramado urbano como cimiento del sentido de pertenencia, es un tema medular para un Plan Ciudad, para alimentar y sustentar lo ciudadano en y desde la ciudad. Pues la ciudad no está ni es si los ciudadanos no están en estrecha relación con los signos, testimonios y encuentros que les permitan, individual y socialmente, de mayores y mejores modos, ser.

Es cierto que nuestro uso y lectura del territorio, la geografía y los trazados se hace cada día más complejo, lo que aumenta las oportunidades pero también los riesgos. Pero sólo estamos condenados a los efectos de lo que nos neguemos a admitir, entender y trabajar. Tenemos, es verdad, la ciudad que está, pero en la que está estando y en la que hagamos que esté toca ir descifrando cómo y dónde estará la que puede ser.

Lo que abre otra pregunta: ¿en cuál ciudad vivimos?

Este es el cuarto ensayo de la serie Notas preliminares hacia un Plan Ciudad.